Мотив интронизации в искусстве минойского Крита

с.4 Хотя со времени открытия на Крите первых дворцовых ансамблей прошло уже почти сто лет, мы все еще очень мало знаем об истинном назначении и характере этих своеобразных архитектурных сооружений. Для исчерпывающего ответа на этот вопрос нам не хватает очень многого и прежде всего — ясного представления о масштабах и уровне развития власти критских царей. Как не раз уже было отмечено, минойская монархия, если только она действительно существовала, остается на удивление безликой и аморфной1. Как бы мы ее себе ни представляли: как свирепую и безжалостную тиранию легендарного царя Миноса или же как справедливую и благодетельную власть кносского «царя-жреца» (priest-King), некогда возникшую в воображении А. Эванса2, — обе этих концепции при отсутствии по-настоящему «читабельных» письменных источников пока не удается «материализовать» также и с помощью имеющихся археологических данных.

Конечно, известные сейчас дворцы-храмы Кносса, Феста и других минойских центров вполне могли в числе прочих своих функций выполнять также и функцию парадных резиденций «священного царя»3 или, может быть, нескольких с.5 таких царей, если предположить, что Крит еще не успел стать вполне централизованным государством, хотя вычленение так называемых «жилых покоев» царя и царицы в восточном крыле двора все еще остается скорее общепринятой условностью, чем реальным фактом. Однако ни размеры дворцов, ни импозантность их архитектуры, ни богатство и великолепие внутреннего убранства сами по себе еще не могут служить прямым подтверждением дошедших до нас в античной мифологической традиции слухов об исключительном могуществе критского Миноса или Миносов4. В действительности мы не знаем, кем был главный обитатель даже самого большого Кносского дворца: самодержавным деспотом наподобие египетских фараонов, «конституционным монархом» вроде царей Угарита или Эблы или же просто безвольной и безвластной марионеткой в руках клики придворной знати, как японские императоры эпохи сегуната. Мы все еще не можем с уверенностью сказать, кому на самом деле принадлежали «царские инсигнии» вроде уникальных образцов парадного оружия, открытых при раскопках дворца в Маллии, кто восседал на гипсовом «троне Миноса» в тронном зале Кносского дворца5 и кто был похоронен в так называемой «храмовой усыпальнице» близ Кносса. Но, что особенно важно, до нас не дошло ни одного надежно идентифицированного изображения «царствующей особы». По разным причинам сейчас подверглись критической переоценке практически все те произведения искусства, в которых Эванс и другие ученые его поколения склонны были видеть если не настоящие портреты неведомых нам критских царей, то, по крайней мере, их условно стилизованные и обобщенные изображения6. Но, что особенно с.6 странно, царскую особу до сих пор не удалось обнаружить там, где она, казалось бы, непременно должна была присутствовать, а именно: в массовых сценах историко-мифологического или, говоря условно, жанрового характера, хорошо представленных в минойской фресковой живописи. Среди множества миниатюрных человеческих фигур, которые мы видим на таких «густонаселенных» фресках, как знаменитый «морской фриз» из Акротири (о-в Фера)7, или не менее известные росписи из Кносского дворца, изображающие толпу зрителей, наблюдающих за какой-то праздничной церемонией или представлением8, трудно найти хотя бы одну, которая своим внешним обликом, позой или размерами выделялась бы среди всех прочих настолько, чтобы сойти за изображение лица, наделенного высшей властью.

Конечно, трудно смириться с мыслью, что цари Крита были настолько слабы и ничтожны, что даже их придворные художники совершенно ими не интересовались и не пожелали запечатлеть для потомства их облик. К тому же, сам факт отсутствия их изображений в минойском искусстве может быть истолкован и в прямо противоположном смысле, если предположить, что особа царя почиталась настолько священной, что простые смертные были лишены возможности ее лицезрения даже и в виде дублирующих ее картин или статуй. Эта последняя догадка позволяет понять, почему фигура царя не находит места в произведениях фресковой живописи, украшавших дворцовые залы или парадные покои домов богатых горожан и открытых для публичного обозрения. Она, однако, не исключает возможности появления такого рода фигур в сценах, представленных на вещах, предназначавшихся для сугубо интимного использования либо самим царем, либо лицами из его ближайшего окружения, например, на печатях и сделанных с них слепках или на некоторых образцах культовой утвари.

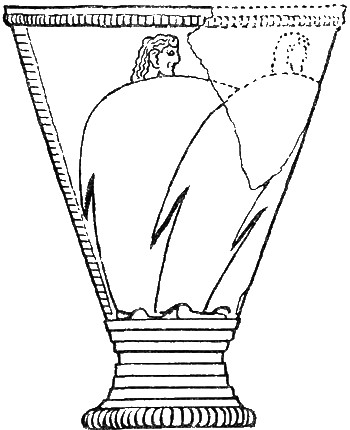

Одним из таких предметов может считаться стеатитовый сосуд из «царской виллы» в Айа Триаде, известный в науке под условным обозначением «кубок принца» или, в другом варианте, «кубок вождя» (chieftain cup). Стенки сосуда украшает рельефная композиция, состоящая из двух, сюжетно, по-видимому, связанных между собой сцен, общий смысл которых по-разному объясняется разными авторами. А. Эванс, с.7 посвятивший этому замечательному произведению классического минойского искусства несколько страниц второго тома своей книги9, был убежден, что мужская фигура с длинными волосами и жезлом или, может быть, копьем в повелительно вытянутой вперед руке, которую мы видим на одной из этих сцен (как правило, именно она и воспроизводится на фотографиях и прорисовках кубка), изображает «юного минойского принца», который, стоя перед воротами своей

Рис. 1. «Кубок принца» из Айа Триаде (первая композиция). |

с.8 резиденции (на нее указывает столб или стена из прямоугольных блоков, замыкающая сцену с правой стороны), отдает распоряжения «офицеру своей гвардии» (рис. 1). Почтительно вытянувшийся перед своим повелителем «офицер» держит в одной руке меч, а в другой — загадочный предмет, который Эванс квалифицировал как «очистительное кропило» (lustral sprinkler), соответствующее так называемому aspergillium римских понтификов10. В его понимании меч и кропило были на Крите двумя главными атрибутами и символами верховной власти царя-жреца, одновременно светской и духовной. Эту мысль Эванс удачно подкрепил ссылкой на одну из своих находок — цилиндрическую печать из Кносса с изображением женщины, по всей видимости, богини, которая в одной руке держит типично минойский меч в виде рапиры, а в другой, вероятно, тот же самый предмет, что и в левой руке «офицера» на кубке из Айа Триады,

К сожалению, замечательный английский археолог не счел нужным расставить все точки над i, и смысл сцены, представленной на сосуде из Айа Триады, остался нераскрытым. Не получила сколько-нибудь убедительного объяснения также и вторая часть рельефной композиции, находящаяся на другой стороне сосуда и изображающая трех мужчин, облаченных в странные широкие одеяния вроде кавказских бурок (рис. 3). Бегло упомянув об этой сцене в другой главе того же II тома «Дворца Миноса», Эванс предположил в свойственной ему экстравагантной манере, что одеяния эти представляют собой не что иное, как шкуры африканских слонов, доставленные юными охотниками на Крит и, видимо, преподнесенные в дар царю11.

Несколько более правдоподобное, хотя все же не до конца понятное объяснение получили рельефы кубка из Айа Триады в статье Дж. Форсдайка «Минос Критский»12. В его

Рис. 2. Цилиндрическая печать из Кносса. |

Рис. 3. «Кубок принца» из Айа Триаде (вторая композиция). |

понимании, в своей совокупности обе сцены, украшающие кубок, изображают кульминационный момент торжественного жертвоприношения во дворце: слуги преподносят царю только что содранные шкуры жертвенных быков, причитающиеся ему как персоне, то ли воплощающей в себе божество, то ли являющейся его главным представителем на земле. В этой связи Форсдайк напоминает читателю еще о двух важных моментах. Во-первых, сам бык почитался на Крите как священное животное, может быть, даже как воплощение одного из главных божеств минойского пантеона, и поэтому его участие в изображенной на кубке сцене, хотя бы только в виде свежесодранной шкуры, наполняет всю композицию особым с.11 мистическим смыслом. Во-вторых, определенным образом обработанные бычьи шкуры использовались для изготовления больших щитов в виде восьмерки. Щиты эти ценились не только сами по себе как важнейшие части защитного вооружения минойских воинов, но еще и как очень значимые для набожного минойца сакральные символы. В минойском искусстве, особенно в произведениях глиптики и фресковой живописи, они постоянно появляются в сугубо религиозном контексте, чередуясь с двойными топорами-лабрисами, так называемыми «рогами посвящения», и другими элементами культового реквизита. Учитывая все это, нетрудно догадаться (и Форсдайк подводит нас именно к этой мысли), что царь в этой сцене выступает одновременно в двух главных своих амплуа: верховного жреца, как правило, выполняющего ключевые роли в общегосударственных религиозных церемониях, и верховного главнокомандующего критской армии, осуществляющего высший надзор за экипировкой своих воинов13.

На наш взгляд, Форсдайк ближе, чем кто-нибудь другой из всех, кто когда-либо размышлял над этим загадочным памятником минойского искусства, подошел к разгадке сцены, изображенной на кубке, но все же так и не сумел понять ее подлинное значение. Авторы, так или иначе касавшиеся этого сюжета после него, вели свои поиски уже совсем в ином направлении и, вероятно, именно поэтому так и не добились успеха. Некоторые из предложенных ими решений проблемы поражают своей наивностью. Так, известный греческий археолог Сп. Маринатос предположил, что изготовивший этот маленький пластический шедевр камнерез имел в виду всего-навсего детскую игру в войну. На эту мысль его натолкнули будто бы отрочески свежие лица изображенных на кубке персонажей14. Более серьезного отношения заслуживает интересная гипотеза, почти одновременно, хотя явно независимо друг от друга, выдвинутая двумя исследователями: американцем Келем15 и шведом Зефлундом16. Оба они приходят к выводу, с.12 что сцена, представленная на кубке из Айа Триады, в обеих своих частях изображает церемонию инициации или посвятительный обряд, совершаемый над мальчиками-подростками их предводителем-юношей или молодым мужчиной, старшим и по возрасту, и по своему социальному статусу. И Кель, и Зефлунд в равной мере опираются в своей аргументации на известный пассаж из «Географии» Страбона (X. C. 482—

Хотя в первом прочтении рассуждения Келя и Зефлунда кажутся довольно убедительными, более внимательное изучение их гипотез показывает, что оба они допускают одну с.13 и ту же логическую ошибку, интерпретируя рельеф, украшающий «кубок принца», как чисто жанровую сцену, хотя и не лишенную определенного религиозного подтекста, поскольку, как это признают оба исследователя, она изображает обряд инициации. Между тем, жанр в том его виде, в котором он сложился много позже в греческом и римском искусстве, в искусстве минойского Крита едва ли вообще был известен. В определенном смысле сюжеты большинства произведений минойского искусства, в каком бы материале они не были воплощены, могут быть отнесены скорее к разряду исторических или историко-мифологических, чем собственно жанровых, поскольку в центре внимания художника, как правило, находятся события общегосударственного или общенародного масштаба, отнюдь не эпизоды из чьей-то частной жизни. Подобно некоторым другим широко известным шедеврам критских резчиков по камню (так называемая «ваза жнецов», ритон, украшенный сценами тавромахии и кулачного боя), «кубок принца» был найден на территории так называемой «царской виллы» в Айа Триаде, представляющей собой, вне всякого сомнения, такой же административно-ритуальный комплекс,

Эту догадку подтверждают, по крайней мере, два важных момента: во-первых, характерная поза «принца», и, во-вторых, предметы, которые держит в обеих руках стоящий перед ним с.14 «офицер». По своим наиболее приметным особенностям (повелительно вытянутая вперед правая рука с жезлом или копьем, согнутая в локте левая рука, фронтально развернутое туловище при показанных в профиль голове и ногах, длинные ниспадающие на спину волосы) фигура «принца» довольно точно соответствует определенному иконографическому канону изображения божества или же (в отдельных случаях) человека, по всей видимости, приравненного к божеству. Этот канон хорошо прослеживается в минойской глиптике, в чем мы вскоре сможем убедиться на некоторых конкретных примерах. Что касается двух предметов в руках «офицера», то в данной конкретной ситуации они, как считал уже А. Эванс, а вслед за ним Форсдайк и многие другие авторы, не могут быть не чем иным, кроме как атрибутами царской власти. Несколько замечательных образцов парадного оружия и среди них три бронзовых меча того же типа, который мы видим на «кубке принца», были найдены при раскопках дворца в Маллии19. Наиболее поздние из них хронологически очень близки к кубку. Странный предмет в левой руке «офицера», принятый Эвансом за «очистительное кропило», в действительности может быть истолкован и по-другому: либо как бич20, либо как крюкообразный жезл21. Оба эти символа власти мы видим на портретных изображениях египетских фараонов, начиная уже с эпохи древнего царства22. Странно, что Эванс, всегда настойчиво искавший и находивший в минойской культуре элементы египетского происхождения, не обратил внимания на это сходство. Ведь ссылка на него могла бы стать гораздо более весомым аргументом в поддержку его гипотезы. Крюкообразный царский жезл (так называемый «калмус») был известен также и у хеттов. Как правило, он фигурирует в описаниях различных религиозных обрядов в хеттских священных текстах. На хеттских барельефах царь с.15 почти неизменно изображается с калмусом в руке23. Известно, что минойский Крит имел достаточно тесные, хорошо налаженные контакты как с Египтом, так и с царством хеттов, и, следовательно, минойцы могли заимствовать свою религиозную и государственную символику как в той, так и в другой стране. Египетский вариант в данном случае все же кажется более предпочтительным, так как загадочный предмет в левой руке «офицера», пожалуй, больше напоминает эластичный кожаный бич (это сходство, вероятно, и натолкнуло Эванса на мысль о «кропиле»), чем твердый деревянный или металлический жезл. На уже упоминавшейся цилиндрической печати из Кносса с изображением богини, вооруженной мечом и, по всей видимости, тем же самым «квазикропилом», его сходство с бичом уже не вызывает никаких сомнений.

Суммируя все эти наблюдения, мы можем теперь попытаться заново осмыслить всю композицию, украшающую «кубок принца», придерживаясь в главном того направления, которое в свое время было избрано Эвансом и Форсдайком. Это означает, что человек с прямым жезлом в руке все же должен быть признан царем, хотя, конечно, совсем не обязательно видеть в нем самого легендарного Миноса, к чему определенно склонялся Форсдайк24. Человек, застывший перед царем в позе, выражающей беспрекословное повиновение, может в соответствии с этим считаться одним из его приближенных, неким придворным сановником, что дает нам возможность наконец избавиться от явно неуместного здесь «офицера». Но почему в таком случае этот персонаж держит в руках два главных атрибута царской власти: меч и бич, находясь не позади царя, что было бы более или менее понятно (слуга должен нести за своим повелителем принадлежащие ему регалии, либо чтобы просто избавить его от лишней тяжести, либо чтобы освободить его руки для каких-то важных манипуляций), а прямо перед ним? Объяснение, как нам кажется, здесь может быть только одно: в следующий момент сановник должен вручить своему монарху его священные инсигнии, и это будет означать, что именно теперь он становится царем в самом прямом и точном значении этого слова. Иными словами, перед нами — не просто выхваченный наугад эпизод придворной жизни, но сцена вступления на престол нового с.16 царя,

В эту логическую схему хорошо вписываются также и бычьи шкуры, изображенные на противоположной стороне кубка. Судя по тому, что группа юношей, несущих эти шкуры на своих плечах, помещена художником на заднем плане как бы за кулисами этого маленького спектакля, им еще предстоит сыграть некую важную роль в его следующем акте после вручения царю символов власти. Согласно широко распространенным в древности представлениям, перед вступлением на престол царь должен был прежде всего очиститься от всей накопившейся на нем скверны25.

Между тем, в самой церемонии очищения у многих древних народов нередко использовались шкуры жертвенных животных: быков или баранов, как правило, только что содранные26. Человек, нуждающийся в очищении, должен был встать на шкуры босыми ногами или же опять-таки босиком пройти по полу святилища, устланному шкурами. Считалось, что шкуры при этом впитывают в себя скверну, как грязь или влагу. Таково, на наш взгляд, наиболее правдоподобное и рациональное объяснение второй части композиции, украшающей стенки «кубка принца».

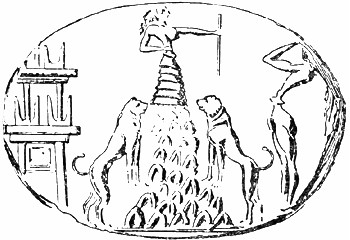

К тому же кругу сюжетов, так или иначе связанных с ритуалом интронизации царя-жреца, как нам думается, могут быть отнесены также и некоторые изображения на критских печатях, хронологически более поздние, чем кубок из Айа Триады, но все же достаточно близкие к нему. Среди этих миниатюр наиболее известна сцена на оттиске печати из Кносса, в центре которой мы видим величественную фигуру богини с жезлом в вытянутой вперед руке, возвышающуюся на вершине горы27 (рис. 4). Вся ее поза и в особенности повелительный жест правой руки близко напоминают фигуру юного царя на кубке, явно следуя тому же иконографическому канону. У подножия горы по обе стороны от богини застыли с.17 в симметричных геральдических позах два поднявшихся на задние лапы льва. Позади нее виднеется украшенная «священными рогами» постройка, вероятно, святилище. Прямо перед богиней резчик поместил напряженно вытянувшуюся в молитвенной позе фигуру мужчины-адоранта. Непосредственное общение с богами всегда оставалось на Крите, как и в других странах Древнего мира, привилегией очень узкого круга лиц, в состав которого, как нетрудно догадаться, должны были входить, в первую очередь, сам глава государства и члены его семьи. Учитывая это, было бы вполне логично признать стоящего перед богиней человека царем. И, более того, мы вправе предположить, что, простирая руку с жезлом над головой царя, богиня не просто принимает его под свою опеку, но и благословляет на царство, возможно, вручая ему при этом свой скипетр как знак верховной власти. В таком понимании эта сцена прямо перекликается со знаменитым пассажем о скипетре Агамемнона из гомеровской «Илиады» (II. 100—

Рис. 4. Оттиск печати из Кносса. |

В несколько иной, более спокойной и сдержанной манере та же тема трактуется в сцене, изображенной на электровом кольце из Микен (судя по стилю, явно минойской работы)28. с.18 Здесь мы видим массивную, даже несколько громоздкую фигуру богини, восседающей на каком-то подобии трона, и перед ней несравненно более субтильную мужскую фигуру с жезлом или, может быть, копьем в правой руке (рис. 5). Судя по выразительным жестам рук, оба персонажа заняты оживленной беседой, что дало Эвансу основание назвать эту сцену «Sacra conversazione». Скалистый «задник» за спиной богини может означать, что местом действия здесь также является либо вершина горы, либо пещера. Вся эта ситуация невольно вызывает в памяти другой, также достаточно известный гомеровский пассаж, на этот раз из «Одиссеи» (XIX. 178—

Рис. 5. Сцена на электровом кольце из Микен. |

Рис. 6. Оттиск печати из Хании. |

богиня, позднее уступившая свое место Зевсу, не только давала наставления царю в отношении будущего законодательства, но и возобновляла необходимый для его дальнейшей «работы» запас магической энергии29, который заключался в переходившем из рук в руки царском скипетре. Таким образом, вся процедура интронизации вместе с ее ключевым моментом — вручением божеством царю его священного жезла — с.20 могла повторяться через определенные промежутки времени, что, очевидно, считалось гарантией особой устойчивости и долговечности царской власти.

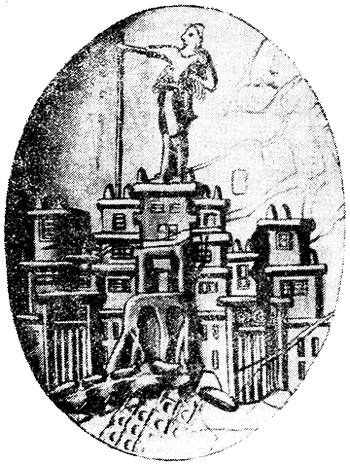

И, наконец, еще одно важное звено к этой же цепи взаимосвязанных сюжетов добавляет недавняя сенсационная находка, сделанная в Хании (западный Крит)30. В 1983 г. здесь, среди руин минойского поселения, погибшего в огне пожара в хронологических рамках позднемикенского II периода (вторая половина

В настоящее время слепок из Хании является, пожалуй, единственным произведением критского искусства эпохи бронзы, которое вызывает определенные ассоциации с восходящей к античной мифологической традиции концепцией «минойского империализма». Конечно, было бы и неосторожно, и преждевременно пытаться сделать на основании этой пока еще единственной в своем роде находки сколько-нибудь далеко идущие выводы относительно характера царской власти на Крите35. И все же, уже и сейчас трудно удержаться от мысли, что наши представления о ней являются результатом известного рода исторической аберрации, вызванной, в первую очередь, крайней неполнотой имеющейся в нашем распоряжении информации. Вероятно, не все критские цари были ничего не значащими марионетками, послушно выполнявшими прихоти и капризы правящей клики придворных жриц. Возможно, и среди них время от времени появлялись люди, наделенные сильным героическим или тираническим темпераментом, сумевшие проявить себя как доблестные воители или как мудрые законодатели. Недаром главными атрибутами царствующей особы на Крите считались меч воина и бич пастуха.

Однако было бы ошибкой и совсем сбрасывать со счета странную анонимность царской власти как ничего с.22 не значащую деталь в общей панораме минойской цивилизации. Если справедливо наше первоначальное предположение, и здесь действительно имела место сознательная табуация изображений царской персоны, то уже сам по себе этот факт, несомненно, свидетельствует об осознании минойским обществом огромной сакральной и, следовательно, также социальной значимости личности царя как консорта великой богини или, по меньшей мере, ее верховного жреца и в любом из этих случаев главного посредника между миром богов и миром людей. Стремление как можно более надежно застраховать этого гаранта всенародного процветания и благоденствия от каких бы то ни было вредоносных влияний могло натолкнуть на мысль о необходимости сокрытия его священной особы от праздного любопытства толпы, что и привело, по всей видимости, к изъятию этой темы из репертуара минойских художников-монументалистов. Конечно, в иной этнокультурной среде последовательное развитие исходной идеи всего этого комплекса представлений могло привести к прямо противоположному результату,

ПРИМЕЧАНИЯ